——拆解高息借贷的隐秘链条与生存法则

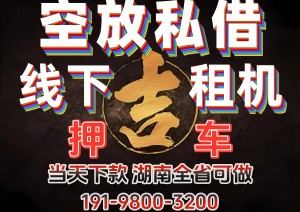

私人短借的江湖生态**

- 定义与核心特征

私人短期借贷(简称“私人短借”)指非持牌机构或个人提供的无抵押、快速到账的借款服务,期限通常为7天至3个月,常见于小微企业周转、个人应急等场景,具有“三无”特点:

- 无抵押:仅凭信用或社交关系放款

- 无合规审查:绕过银行征信系统

- 无透明定价:隐藏费用占比高达30%-50%

- 地域性差异

- 一线城市:多依托投资公司、典当行包装,年化利率120%-360%

- 三四线城市:通过本地“资金中介”牵线,常与房产中介、车商合作引流

- 县域乡镇:熟人网络为主,催收依赖人情施压

二、暗箱操作四大套路**

套路1:阴阳合同陷阱

- 操作:签订两份合同,一份显示合规利率(如年化12%),另一份附加“服务协议”变相加息

- 案例:2024年广州法院判决中,借款人签署的50万借款合同被拆分为主合同40万+服务协议10万,最终认定实际年化利率达58%

套路2:债务转移游戏**

- 步骤:

- A公司以月息5%放款10万

- 逾期后要求转签B公司合同,债务滚至15万

- 循环操作直至债务失控

套路3:数字化暴力催收**

- 新手段:

- 用AI语音机器人24小时拨打电话

- 通过社保数据定位借款人亲属工作单位

- 伪造法院传票短信制造心理压迫

套路4:虚拟货币洗息**

- 跨境玩法:要求借款人通过USDT(泰达币)支付利息,利用区块链匿名性规避监管

三、法律红线与2024新规**

- 利率天花板再确认

- 最高人民法院2024年1月重申:借款总成本(含利息、手续费等)不得超过LPR四倍(当前为14.8%)

- 突破性解释:预扣的“咨询费”“会员费”直接冲抵本金计算

- 入刑标准细化

- 非法经营罪:个人年放贷超100万或获利超40万即构成

- 催收非法债务罪:短信轰炸、PS裸照等软暴力纳入量刑

- 地域性司法差异

- 长三角:重点打击企业化运作的“空壳借贷公司”

- 珠三角:严查利用跨境电商洗钱的借贷资金

- 成渝地区:建立民间借贷登记备案试点

四、借款人防御手册(2024实战版)**

- 事前风控三原则

- 查资质:通过“国家企业信用信息公示系统”核实放贷方背景

- 算总账:用IRR公式计算实际年化利率(微信搜索“利率计算器”)

- 留证据:通话录音须包含“借款金额、利率、期限”三要素

- 事中反制策略

- 应对砍头息:要求出具加盖财务章的收据,注明“服务费与借款无关”

- 破解暴力催收:向12321网络不良信息举报中心投诉骚扰电话

- 事后维权路径

- 民事诉讼:主张调整利率至法定范围(成功案例:2024年杭州某借款人将36%年息降至14.8%)

- 刑事报案:收集转账记录、聊天截图向经侦部门提交《刑事控告书》

五、行业进化:从地下到半阳光化**

- 合规转型样本

- 厦门模式:民间借贷服务中心提供合同备案、资金存管服务

- 长沙试点:要求单笔超5万的私人借贷必须进行人脸识别存证

- 科技赋能监管

- 区块链存证:司法链平台实现借贷合同秒级确权

- 大数据监测:接入央行征信系统识别职业放贷人

- 替代产品兴起

- 银行极速贷:建设银行“快贷”实现3分钟放款(年化4.35%)

- 政府应急基金:深圳市中小企业融资担保基金提供90天免息过桥贷款

结语:理性借贷的生存哲学**

私人短借的本质是风险定价游戏,当资金成本突破实体经济利润率时,注定成为吞噬财富的黑洞。2024年,随着监管科技升级与司法实践细化,灰色地带的生存空间正被急剧压缩。无论是借款人还是放贷方,唯有建立“风险敬畏+法律武装”的双重护甲,方能在借贷江湖中全身而退。

数据来源**:最高人民法院司法案例库、中国人民银行2023年报、民间借贷纠纷白皮书

*免责声明*:本文内容不构成法律建议,具体纠纷请咨询持牌律师。